Materialien 1970

Schach dem Kapital

Im Sommer 1932 feierte die Münchner Arbeiterklasse ihr „Bayerisches Fest der Arbeit“. Hierbei wurde im Dantestadion ein „lebendes Schach“ aufgeführt. Auf den Tribünen saßen Arbeiterinnen und Arbeiter und sahen hinunter auf ein 450 qm großes Schachbrett. Zwei Mannschaften standen sich gegenüber: „Kapital“ und „Arbeit“. Die drei Meter aufragenden holzgezimmerten Türme muss-

ten getragen werden, die Springer waren echte Pferde, die Bauern der Partei der Arbeit trugen un-

terschiedliche Berufskleidung, die Bauern der Partei des Kapitals waren Soldaten. Der König der Partei der Arbeit war ein Schmied, die Dame die Freiheitsgöttin … Sprechchöre kündeten die Züge an. Der Kampf wogte hin und her. Das Spiel endete selbstverständlich mit dem „Sieg der schaffen-

den Arbeit über den raffenden Kapitalismus“ unter dem Jubel des Publikums. Die Reichsbanner-

kapelle intonierte die „Internationale“.

Fast vierzig Jahre später in der „Lindwurm“. Unsere Wohngemeinschaft ist nicht so bekannt wie andere, politischere. Bei uns wird mehr gekifft, ist alles oft unübersichtlich und nicht selten selt-

sam. Manchmal sind Unbekannte da, von denen jeder glaubt, der wäre schon mit jemand anderem aus der WG bekannt. Später stellt sich heraus: Den kannte niemand.

Eines Abends komme ich von einer Versammlung nach Hause und gehe in mein Zimmer, um ins Bett zu kriechen. „Bett“ ist übertrieben. Da liegen unter einem Leintuch drei Matratzen auf dem Boden und auf diesen flackt jetzt ein Typ in voller Montur, der sich nicht einmal die Straßenschuhe ausgezogen hat. Da bist du erstmal konsterniert und weißt nicht, was tun? Schmeißt du ihn raus, weil du pennen willst, oder steht dir da deine linksradikale Haltung im Weg?

Unser politische Anspruch hat eine erheblich hedonistische Schlagseite. Auf dem Klo hängt ein Poster mit dem Porträt von Emma Goldman und ihrem Ausspruch „Wenn ich nicht tanzen kann, ist das nicht meine Revolution.“

Oft haben wir Gäste und spielen manchmal Schafkopf oder Wattn. Auch Brettspiele. Zum Beispiel „Monopoly“. So ganz glücklich sind wir mit diesem Spiel nicht. Zwei Jahre später besorgen wir uns „Provopoli – Wem gehört die Stadt?“. Oft spielen wir auch Schach, aber dann in Gruppen, mehrere an einem Brett.

Elfi, Susi, Karl-Heinz und ich. Schachspielen zu viert geht nur, wenn sich die Spielerinnen und Spieler nicht kennen. Susi will mich nie als Partner. Sie ist strategisch topp, plant viele Spielzüge voraus, berechnet Reaktionen der Gegenspieler und besitzt ein breites Spektrum verschiedenster Antworttaktiken.

Beim Spiel zu viert ziehen die Partner abwechselnd. Miteinander Reden ist kontraproduktiv; der Gegner hört mit. Susi weiß, dass ich mit meiner tollpatschigen Spontaneität jede ihrer Planungen zerstöre. Eine Zeitlang glaubt sie, meine Unberechenbarkeit in ihr strategische Kalkül mit einbau-

en zu können. Zuletzt kann ich fast immer erreichen, dass wir beide doch verlieren. Wenn ich dann mit dreckigem Lachen meine, „Wie schon der Vorsitzende Mao sagt, dass, wer gewinnt, eigentlich verliert, und umgekehrt, weil nur der lernt, besser zu werden, der verliert …“, dann hasst sie mich.

Deshalb will Susi immer Elfi zur Partnerin, zur Not auch Karl-Heinz. Schach zu viert, es ist immer Stress! Es muss eine andere Lösung her.

Zudem sind die Bewohner der Wohngemeinschaft in der Lindwurmstraße mit der traditionell-feudalen Konzeption des Schachspiels nicht glücklich. Zwei neue Regeln führen sie ein. Die „Revo-

lutions-Variante I“ besagt, dass jederzeit – aber freilich immer nur einmal pro Spiel – eine Partei „Revolution“ rufen kann. Dann wird das Brett um 180 Grad gedreht und die Farben werden ge-

tauscht. Wird diese Variante gewählt, spielen beide Parteien zunächst grottenschlecht. Gleichzei-

tig belauern sie sich. Mensch kann zu früh „Revolution“ rufen. Oder der Gegner kommt einem zu-

vor. Das aggressiv planende Denken hat einen Sprung in der Schüssel, besonders, wenn wir höchst malerisch gefaltete Tüten dabei verputzen und der Sound aus den Boxen dröhnt.

Die zweite Variante ist komplexer. Beim Ruf „Revolution“ gehören alle Bauern zu einer Mann-

schaft, alle Offiziere zur anderen. Bauern können sowohl vorwärts wie rückwärts ziehen und schla-

gen. Vom Offizier, den sie schlagen, erhalten sie seine Eigenschaften. Es kommt dann regelmäßig zu einem Gemetzel. Nicht immer gewinnen die Bauern.

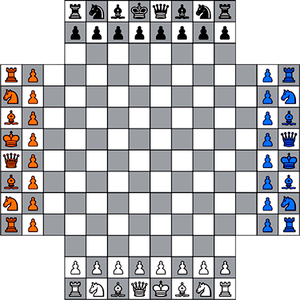

Mit zwei Farben zu spielen reicht uns nicht. Ich baue ein Viererschach. Je zwei miteinander ver-

bündete Mannschaften, also zum Beispiel Schwarz und Blau vs. Weiß und Rot, kämpfen gegenein-

ander. Gezogen wird über Kreuz. Naturgemäß ist es nicht erlaubt, dass zwei Partner gemeinsam den Raum verlassen, um sich abzusprechen. Bis zwei Könige einer Partei geschlagen sind, dauert es manchmal fünf Stunden. Das Spiel gab es schon im 19. Jahrhundert, es geriet aber dann in Vergessenheit.

Mir geht seit längerer Zeit die ordnende Kartierung des Seins auf den Zeiger. Mit ihr macht sich Schubladisierung breit, Kästchengesinnung, dichotomisches Denken. Sogar der wabernde Dunst gerauchter, im schönen Isartal gezogener Grünpflanzen kann die grausame Regelhaftigkeit einer Welt, die wie mit Schachquadraten maskiert und verordnet wird, nicht auflösen. Ich versuche den Ausbruch, will die plane Schachwelt in die dritte Dimension transzendieren und sehe, wenn ich wieder nüchtern werde, dass ich scheitere.

Könnte das ein kleiner Schritt nach außen sein? Um das quadratische Schwarz-Weiß-Prinzip zu brechen, muss ich – das wird mir klar – die äußere Gestalt in einen Kreis, in ein Oval oder eine andere geometrische Form pressen und dann diese äußere Gestalt durch eine Wiederholung im Inneren aufheben. Diese Vergewaltigung führt nur dann zum Ziel, wenn sie in antagonistischer Umkehrung wieder aufgenommen wird. So muss ich das gleichschenklige äußere Dreieck auch ins Zentrum setzen. Es entsteht ein Spielfeld für drei Parteien, leider immer noch nur in der zweiten Dimension.

Elfi, Susi und Karl-Heinz sind angetan. Einer von uns Vieren muss aber immer aussetzen. Ich habe das Spielfeld entworfen und gebaut, trete vornehm zurück und beobachte, wie die drei spielen. Es wird viel geredet. Niemand will, dass die beiden anderen sich gegen ihn/sie verbünden. Niemand will so stark werden, dass er/sie die anderen beiden dazu zwingt, zu koalieren. Zugleich ist es sinn-

voll, Zweifel und Zwietracht bei den Gegnern zu säen. Und dies so, dass die beiden anderen es nicht merken. Das Spiel wird zum Psychodrama. Aggressionen und Ängste machen sich Luft, Cha-

raktere werden deutlich. Inzwischen bin ich froh, dass ich nur Zuschauer bin.

Immer öfter spielen wir Dreierschach. Manchmal werden Partien nicht beendet, enden nur in hef-

tigen Auseinandersetzungen und schließlich in zermürbenden Beziehungsgesprächen. Heute be-

fürchte ich, dass das Dreierschach unsere revolutionäre Zukunft verhindert; es führt lediglich in Psychotherapeutenkarrieren. Ich denke, ich habe einen Fehler gemacht.

Günther Gerstenberg