Flusslandschaft 1972

Stadtviertel

Proteste gegen die „Abrisspolitik“ des Stadtrats konzentrieren sich vor allem auf das Lehel. Es finden sich prominente Unterstützer.1

3

3

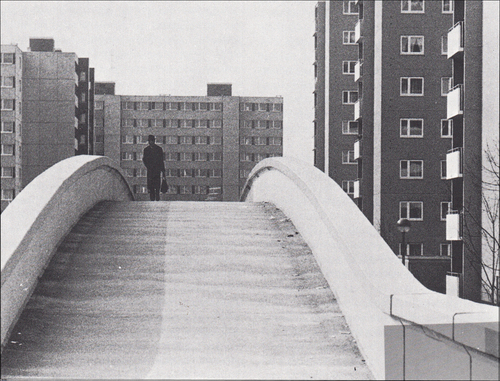

Neuperlach. Jedes Flugzeug, das am 6,5 km entfernten Flughafen München-Riem landet, überfliegt das Viertel. Fotos: Franz Weich

Zwölf Bürgerinitiativen bekämpfen das geplante Europäische Patentamt (EPA) in der Erhardt-

straße. Es sollen dreiunddreißig Wohnhäuser mit eintausendzweihundertfünfzig Bewohnern weichen. Das 1968 von der Stadt gegründete Münchner Forum, ein Zusammenschluss der IHK, der Handwerkskammer, der Münchner Zeitungsverlage, des DGB, einiger Uni-Lehrstühle, mehrerer Fachverbände und des Münchner Bauforums, rechnet am 24. April vor, dass der Standort Erhardtstraße 336,65 Millionen DM, der alternative Standort Berliner Straße 285 Millionen DM kosten würde.

„Im Rahmen der Auseinandersetzung um den Standort des EPA ließ sich auch ‚Radio Bundschuh’, der erste Münchner Piratensender hören. In der Baaderstraße wurde plötzlich das normale ARD-

Programm unterbrochen. ‚Hier ist Radio Bundschuh, eine Stimme im Kampf gegen das Patent-

amt’, meldete sich der Schwarzsender: ‚Wenn das EPA in diesem Viertel gebaut wird, werden wir auf die Barrikaden gehen. Da ist wahrscheinlich jemand mit Unsummen bestochen worden. Wenn uns die Verantwortlichen nicht glauben, werden unsere Barrikaden und Sabotage sie überzeugen. Sie hörten Radio Bundschuh, wir werden uns wieder melden.’ (Abendzeitung vom 28. Februar 1972) Aber nicht nur der Piratensender aus dem Untergrund fühlt sich betrogen, sondern auch ge-

mäßigteren Bürgern stößt manches auf. Süddeutsche Zeitung vom 22./23. Januar 1972: ‚Protest-

song im Frack – Mitglieder der Münchner Philharmonie und des Bachkonsortiums singen gegen die Wohnungspolitik des Stadtrats (insbesondere gegen den Bau des EPA im Museumsviertel) auf dem Marienplatz nach der Melodie des Chorals: Wachet auf, ruft uns die Stimme…’ Im Januar 1973 wird die Erhardtstraße im Stadtrat endgültig bekräftigt (44 : 34 Stimmen). Um nicht den Eindruck zu erwecken, des Bürgers Meinung würde zählen, rief Oberbürgermeister Kronawitter die seit neun Jahren erste Bürgerversammlung des Museums-Gärtnerplatzviertels erst danach, nämlich für den 5. Februar ein. Dem Bürger sollte Gelegenheit gegeben werden, Ängste und Be-

denken zu äußern. Nach einigem juristischen Wirbel um den Bebauungsplan wurde am 20. No-

vember 1974 der EPA-Bebauungsplan vom Stadtrat kommentarlos verabschiedet. 1976 began-

nen die europäischen Bauarbeiten an der Erhardtstraße.“4

Haidhausen: Jungkommunisten von der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) wecken seit Anfang der siebziger Jahre die Erinnerung an den jungen Eisenbahner Philipp Müller, der beim sogenannten „Essener Blutsonntag“ am 11. Mai 1952 von einer Polizeikugel tödlich getroffen wurde, in dem sie jedes Jahr zum 11. Mai die Sedanstraße in Philipp-Müller-Straße umbenennen.

„Der Münchner Stadtrat beschließt endgültig: Europa-Patentamt ans Isarufer (SZ 4.5.72) und entscheidet damit erneut, die Innenstadtrandgebiete für eine kleine Minderheit von Bodenspe-

kulanten aufzuwerten: Nachdem von allen Seiten zugegeben werden mußte, daß Standorte am Stadtrand in jeder Hinsicht vorteilhafter wären, werden nun diese Alternativ-Möglichkeiten von der eingesetzten Arbeitsgruppe und anschließend vom Stadtrat mit der Begründung abgelehnt, sie seien aus Zeit- und Finanzgründen nicht realisierbar. »Da die Kommission … zu dem Ergebnis kam, daß ein Europäisches Patentamt und ein Deutsches Patentamt an der Berliner Straße nicht vor 1979 funktionsfähig und außerdem der zusätzliche Kostenaufwand von 100 Millionen untrag-

bar sei, scheidet die Berliner Straße aus dem Rennen.« (SZ 30./31. März.) – Die Ergebnisse der Planer aus dem Baureferat und Stadtentwicklungsreferat, die die eigentliche Zulieferarbeit für die Kommission gemacht hatten, waren allerdings andere, als die von der Kommission verkündeten. Die Planer stellten fest, daß das Grundstück an der Berliner Straße weit besser erschlossen ist, daß die für den Fall Standortwahl EPA an der Erhardtstraße über kurz oder lang notwendig werden-

den, kostspieligen Verkehrsdurchbrüche durch die Münchner Innenstadt hier entfallen …, daß das Grundstück an der Berliner Straße bereits in öffentlicher Hand und unbebaut ist, somit die lang-

wierigen Kaufverhandlungen wie im Fall Erhardstraße entfallen …, daß das Grundstück an der Berliner Straße wesentlich billiger ist …, daß das bereits entworfene Gebäude für das EPA keines-

wegs besonders standortgebunden ist und als solches in einen Gesamtplan mit dem DPA und einer neuen Bibliothek integriert werden kann …, vor allem aber, daß ein EPA an der Berliner Straße keine Vernichtung von Wohnraum, keine Verdrängung von Mietern, keine Zerstörung der Innen-

stadtwohngebiete erfordert. Die Studie mit diesen Ergebnissen kam jedoch unter Verschluß. Dazu Esser im Münchner Merkur: »Eine Kostenrechnungsstudie von Mitarbeitern des Stadtentwick-

lungsreferats und des Baureferats, die eine Kostenersparnis von rund 50 Millionen Mark für den Standort Berliner Straße errechnete, erregte bei den höheren Vorgesetzten in beiden Referaten großes Mißfallen. Die Initiative der Verwaltungsangestellten und -beamten, welche die Aufstellung der Kosten in gemeinsamer Nachtarbeit erarbeiteten, drang nicht an die Öffentlichkeit. Wie aus dem Stadtentwicklungsreferat zu hören ist, sind die Abreßmitarbeiter über dieses Vorgehen nicht gerade glücklich. Jedoch – ganz abgewürgt wurde die Studie nicht. Die DKP, welche im Museums-viertel mit der ,Bürgerselbsthilfe’ sachliche Basisarbeit zum EPA-Problem leistet, erhielt die Studie auf Umwegen.«“5

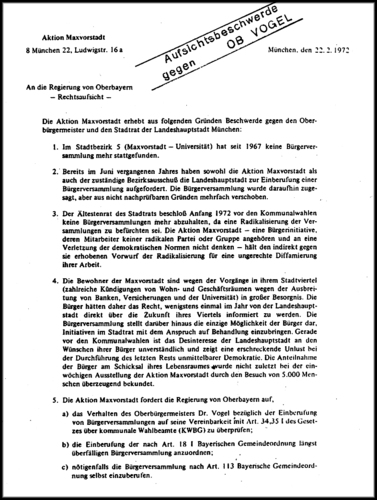

Im Januar ’72 findet ein erstes gemeinsames Wochenende der Aktion Maxvorstadt auf einem Bau-

ernhof statt. Die Anwesenden diskutieren Bodenrecht, Kommunalwahl 1972 und planen die He-

rausgabe einer Stadtteilzeitung. – Nachdem es in der Maxvorstadt seit Jahren keine Bürgerver-

sammlung gegeben hat und alle Mahnungen an die Stadtoberen verhallen, erhebt die Aktion Max-

vorstadt am 22. Februar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Vogel.6 Am Tag danach beantragt die Bürgerinitiative beim bayrischen Landtag eine Änderung des Artikels 18 der bayrischen Gemeindeordnung (Einberufung von Bürgerversammlungen). Anfang April er-

scheint die erste Nummer der „Maxvorstadt aktuell“. – Am 19. April kommt es zu einem Prozess gegen einen Hauseigentümer in der Amalienstraße. – Am 3. Mai übernimmt in der Bürgerinitiative zum ersten Mal eine Frau die Gesprächsleitung. – Das Stadtteilfest vom 4. Juni bietet eine Voraus-

setzung, damit die Bürgerinitiative auf breite Beine gestellt wird. Migranten treffen hier auf Einhei-

mische, Mitglieder unterschiedlicher Parteien kommen ins Gespräch …7 – 11. Juni: Stadtratswahl. In der Nummer 2 der „Maxvorstadt aktuell“ vom Mai haben Stadtratskandidaten Stellung bezogen, die Nummer 3 vom Juni hat aufgrund der Befragung der Kandidaten Wahlempfehlungen ausge-

sprochen und dies schlägt sich nun in den Wahlergebnissen nieder. – Im Juni kommt es zu einer heftigen Diskussion. Soll sich die Bürgerinitiative zu einem eingetragenen Verein (e.V.) umwidmen oder nicht. Vorteile und Nachteile werden angeführt. – 28. Juni: Flugblattaktion anlässlich der 500-Jahre-Feier der Ludwig-Maximilians-Universität.

„Eine die Kriegszerstörungen weit übertreffende Vernichtung … In einer sorgfältig begründeten Stellungnahme wandte sich der »Arbeitskreis Denkmalpflege des Kunsthistorischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität München« im Juni an die Öffentlichkeit und an den Bayerischen Landtag, um gegen die vorliegenden Entwürfe für ein Bayerisches Denkmalsschutzgesetz zu pro-

testieren. Die »enorme Priorität wirtschaftlicher Interessen« ließe eine »die Kriegszerstörungen weit übertreffende Vernichtung historischer Bausubstanz« absehen. Die Denkmalspfleger fordern mit Städteplanern und einer wachsenden Öffentlichkeit, »wirksame gesetzliche Instrumente« gegen die fortschreitenden Sanierungstendenzen in den Stadtkernen und gegen die weitgehende Hilflosigkeit der Denkmalspflege gegenüber privatwirtschaftlichem Eigentumsmißbrauch an Kunstdenkmälern. Im einzelnen weisen die Denkmalspfleger nach, daß die offizielle Unklarheit über den Begriff »Denkmal« und die schützenswerten Kultursubstanzen den privaten und groß-

wirtschaftlichen Übergriffen Tor und Tür öffneten: so ist im ministeriellen Entwurf von ca. 20.000 religiösen und ca. 20.000 Profanbauten im Denkmalsrang die Rede. »Aus diesem Verhältnis läßt sich deutlich ablesen, daß man … hier nur einzelne, künstlerisch hervorragende Profanbauten im Auge hat.« Die im Gesetzentwurf als schützenswert erklärten »250 Ortsanlagen«, Straßen, Plätze und Stadtteile sind nicht definiert, so daß wie bei der Vernichtung ganzer Straßenzüge in Mün-

chen-Schwabing durch die Baulobby derartige Gesetzesgrundlagen ihre Umgehung förmlich he-

rausfordern. Die Denkmalsschützer fordern Entscheidungsgewalt bzw. Mitbestimmung in jeder Frage der Reduzierung des alten Baubestandes einschließlich der bisher willkürlich ausgekungel-

ten Enteignung bzw. Entschädigung privater Besitzer. Ferner: Einschaltung in den Planungspro-

zeß, rasche Fortschritte in der Inventarisierung und Klassifizierung der Denkmäler, um »vollende-

ten Tatsachen« entgegenwirken zu können, sowie die Herstellung der Öffentlichkeit und ein »brei-

tes Bewußtsein« für ihre Arbeit.“8

Haidhausen: „… Im Jahr 1972 wird klar erkennbar, welches Interesse viele Parteimitglieder der SPD und der DKP an der Bürgerinitiative Sanierung Haidhausen (BISH) haben. Durch die Mitar-

beit in der BISH erwarten sich die Parteivertreter Sympathie bei Wählerkreisen zu bekommen, die durch die bisherige Parteiarbeit nicht erzielt werden konnte. Bei Kandidatenvorstellung, in Flug-

blättern und Wahlkampfreden, weisen SPD- und DKP-Politiker auf ihre führende Arbeit in der Bürgerinitiative hin. Jürgen Vahlberg setzt sich gegen Dieter Lattmann, den Vorsitzenden des Ver-

bandes deutscher Schriftsteller als Bundestagskandidat vor allem deshalb durch, weil er als ‚Grün-

dungsmitglied der BI Haidhausen gegen Kündigungen und Mietervertreibungen in diesem Stadt-

teil protestierte’. Während die DKP für ihre BI-Arbeit keine Wahl-Lorbeeren erntet, dürfen R. Uhl und J. Vahlberg in den Stadtrat bzw. in den Bundestag einziehen. Da die Mehrheit der in der BISH mitarbeitenden Parteimitglieder in den Wahlkampf eingebunden ist, schrumpft die Zahl der Akti-

ven auf 10 – 12 Personen. Die BISH tritt neben einer kleinen Ausstellung nochmals im Juli 1972 mit einer Flugblattaktion in die Öffentlichkeit. Sie unterstützt die Forderungen junger Arbeiter, Lehrlinge und Schüler, die einige Wohnungen im Haus Trogerstraße 26 besetzt hatten, das Haus nicht der Spitzhacke durch das Klinikum Rechts-der-Isar zum Opfer fallen zu lassen …“9 Siehe da-

zu auch „Hausbesetzungen“.

10

10

Die Bürgerinitiative Schwanthlerhöh’ demonstriert am 31. Oktober gegen den Abbruch des Hackerkellers an der Theresienhöhe 4. Bei der Versammlung im Anschluß meint Karl-Heinz Schwarz ebendort: „Das so oft zitierte Herz der Weltstadt mit Herz versteinert. Steinkolosse der großen Geschäftswelt fressen sich wie Krebsgeschwüre in die Wohnviertel und drängen die Menschen in die Einöden der Trabantenviertel am Rande der Stadt … Wer das nicht will, muß

sich entscheiden zwischen organisieren und auswandern. Wer München lebensfähig und le-

benswert erhalten will, muß kämpfen.“

Es brodelt im Westend.11 – „So macht man Geld, so wird man reich, so wird man Mitglied der CSU: Julius Voltmer, mehrfacher Hausbesitzer, Mitglied der CSU, Vertreter seiner Partei im Bezirksaus-

schuß, kaufte 1969 auch noch das Haus Nr. 25 in der Gollierstraße auf. Die alten Mieter wurden hinausgekündigt. Sämtliche Wohnungen wurden in möblierte Zimmer verwandelt. Brachte eine Wohnung vorher 170.– DM, so jetzt 490.– DM, das sind im Jahr fast 4.000.– DM mehr. Im Jahr verdient er an einem verdreckten Haus in unzumutbarem Zustand ca. 100.000.– DM. Jetzt will er sein Geld so teuer wie möglich anlegen und das Haus abreißen. Es hat die nötigen Märker für den Neubau so ganz von allein gebracht. Die jetzigen möblierten Mieter haben Herrn Voltmer ein neues Haus bezahlt, dafür sollen sie jetzt auch auf die Straße. Als sich die jungen Mieter zu organi-

sieren begannen, schlug Herr Voltmer ganz in CSU-Manier zu, bezeichnete alle als Kommunisten und kündigte. Allein diese politische Begründung verstößt gegen das Grundgesetz. Wenn die CDU/CSU an die Macht käme, würde sie wohl auf Betreiben des Herrn Voltmer ein Gesetz erlassen, daß Kommunisten und andere fortschrittliche Menschen kein Recht auf Wohnung haben.“12

Der „Flächennutzungsplan 1972“ sieht eine Hauptverkehrsstraße vom Hochhaus über die Pestaloz-

zistraße, Holzstraße und Isartalstraße zum Roecklplatz vor. Da müssen einige Häuser abgebrochen werden. Mieterinnen und Mieter bekommen Angst.

„Kündigungen in der Thalkirchner Str. 68/70. Zwei Häuser sollen in der Thalkirchner Straße ab-

gebrochen werden. Ein Großunternehmen will anstatt der wenig rentablen Altbauwohnungen einen Komplex mit Eigentumswohnungen errichten. Die meisten Hausbewohner lebten seit mehr als 20 Jahren dort. Für die überwiegend älteren Menschen ist es schwierig, neuen Wohnraum zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen. Einige hatten Glück und sind bereits ausgezogen. Aber andere konnten noch keine angemessene Wohnung finden. Und die wissen jetzt nicht, wie es wei-

tergehen soll. Eine Hausbewohnerin sagte zu uns: ‚Ich wohn‘ jetzt schon seit 25 Jahren in dem Haus und jetzt werd’ ich rausgeschmissen. Aber ich bin Rentnerin und kann mir keine Wohnung für 300 Mark leisten. Ich weiß jetzt gar nicht, was noch werden soll!‘ In dieser Situation befinden sich nicht nur Frau M. und die restlichen Mieter der Häuser, sondern ähnlich geht es noch 30.000 Wohnungssuchenden in München. ‚Der Wohnungsbau in München ist rückläufig und hält mit der übrigen Entwicklung nicht Schritt. Es ist also auch fü das Jahr 1972 keine Verbesserung auf dem Wohnungssektor für den Bereich der Landeshauptstadt zu erwarten.‘ (Sozialreferent Hans Sieber) Frau M. glaubte, daß sie vielleicht eine Sozialwohnung bekäme. Aber allein im Monat September wurden fast 360 neue akute Wohnungsnotstandsfälle und 600 einfache Fälle gemeldet. Insgesamt warten gegenwärtig in München 13.100 Familien auf Zuteilung einer Sozialwohnung.“13

In Bürgerinitiativen kommt es immer wieder zu Konflikten. Hier können sich in den oft quälend langen Sitzungen Gschaflhuber aufmandeln. Hier finden Revierkämpfe statt. Parteipolitiker den-

ken zuerst an ihre Partei und die damit verbundene Karriere, und Profilierungsbemühungen gehen auf Kosten von BI-Mitgliedern. Moderatoren sind gesucht.14 Bürgerinitiativen sind nicht nur eine tolle Sache. Vor allem, wenn man überlegt, dass es in erster Linie gebildete, besser situierte und wendige Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, die IHRE Interessen vertreten.15

(zuletzt geändert am 16.5.2025)

1 Siehe „Philharmonischer Protestchoral“ und „Die Wurzel des ganzen Übels …“ von Hans-Jochen Vogel.

2 10 Jahre Aktion Maxvorstadt 1971 – 1981, 88 f.

3 tendenzen. Zeitschrift für engagierte Kunst 82 vom April/Mai 1972, 31.

4 Stadtbuch für München 1978/79, München 1978, 105 f. Siehe „Europäisches Patentamt“. Siehe Kristina und Andreas Hartle: „Das Europäische Patentamt in München – ein krasser Fall der politischen Krise der Stadtplanung“ in tendenzen. Zeitschrift für engagierte Kunst 82 vom April/Mai 1972, 7 ff.

5 tendenzen. Zeitschrift für engagierte Kunst 84 vom August/September 1972, 56.

6 Siehe „aktion maxvorstadt“.

7 Siehe „Fest statt Protest“ von Cornelia Jacobsen.

8 tendenzen. Zeitschrift für engagierte Kunst 84 vom August/September 1972, 53.

9 Haidhauser Nachrichten. Monatszeitung für den Münchner Osten 3 vom März 1981, 7.

10 Westendzeitung. Stadtteilzeitung der Deutschen Kommunistischen Partei von Anfang November 1972, 8.

11 Siehe „Es stinkt zum Himmel!“.

12 Westendzeitung. Stadtteilzeitung der Deutschen Kommunistischen Partei von Anfang Oktober 1972, 4 f.

13 Links der Isar. Wohngebietszeitung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP). Gruppe Mitte – Süd vom November 1972, 1.

14 Siehe „Liebe Maxvorstädter“ von Ralf Dantscher.

15 Siehe „Mein Gott, was soll aus Hösel werden?“.